到津伸子 回顧展

開催期間:2022年10月20日~ 2022年10月25日開催場所:ギャラリーサンカイビ(会期中無休)

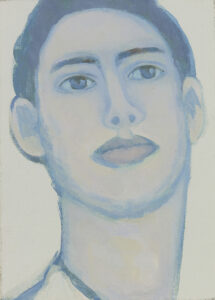

画家として、エッセイストとして活躍された到津伸子氏は2019年1月31日、惜しくも膵臓癌により71歳で逝去されました。構想も含めると10年という長い歳月をかけた長編小説「遙かなる東京」を完成させると同時に未発表のまま他界しました。コロナ禍開催が延期となったこの度の回顧展では、到津氏を偲び「遙かなる東京」の手書き原稿や過去作の油彩、水彩、並び池田満寿夫によって撮られた到津氏のポートレート写真なども展示致します。是非ご高覧賜りますようご案内申し上げます。

到津 伸子 Nobuko Itozu (1947-2019)

東京生まれ。東京芸術大学美術学部卒業後、パリー東京を往復しつつ、その両方から受ける「都市感覚」をテーマに、クラシックな骨格を備えた絵画や写真を発表してきた到津伸子。都市の空気感の中で暮らす少年、少女、そして猫たちをテーマにした水彩、ドローイングも人気が高い。また作家としても活躍し、2003年のエッセイ『不眠の都市』では講談社エッセイ賞を受賞。 長編小説『遙かなる東京』は遺作となる(未発表)。2019年1月31日逝去(享年71歳)父、到津十三男は朝日新聞社、海外特派員としてドイツ滞在歴があり、NHK国際政治の解説委員も務め、ワイマール共和国、ナチスに関する著書、訳書もある。毎日新聞社、創設者の吉武鶴次郎は祖父であり、徳富蘇峰、徳冨蘆花は大伯父である。到津の出自は、宇佐神宮の神官、旧男爵の係累である。

「遙かなる東京」によせて 到津伸子(2018.10.13)

ヘンリー・ミラーの「北回帰線」や、エルンスト・ユンガーの「パリ日記」、金子光晴の「ねむれ巴里」等々、かつてパリで暮らした外国の作家たちは、さまざまな視点でパリを書いてきました。それは取りも直さず祖国を映す鏡ともなりました。

「不眠の都市」を書いた時、私の中には祖国や母国語に対する意識はなく、むしろ自分の中で既に骨肉となっているフランス的語感や感性に身を委ねて、絵筆の感触で書いていったと思います。日本語と出会った時、どのように咀嚼されていくのだろうという疑問もありませんでした。むしろボードレールがパリを書いたような疎外感と、「阿片溺愛者の告白」のド・クインシーがロンドンを迷宮のようにさ迷った感覚で、失われていくパリを書いてみようとの思いがありました。絵筆の感触で書いていったと思います。でも本が出た後、次に書くなら母国語との狭間で破綻していく言葉を考えながらフィクションを書いてみたいと思うようになりました。

日本の作家たちも、パリやベルリンやヴェネツィアや、その他自分の暮らす外国の街を、優れた異邦人感で書いています。常々思っていたのですが、重要なのは海外に出た時よりも、帰国した時の異邦人感(あるいは違和感と言ってもいいでしょう)の方ではないでしょうか。実際パリのような街にいると、異邦人というより、自分も多々ある個の一人としか感じないのですが、帰国して自分の母国で受ける異邦人感には深いものがあります。結局どちらでもない世界に棲むようになりますが、これはある意味心地良い状態でもあります。このどちらでもない世界の中で、一度言葉をバラバラに解体し、日本語で言葉のリアリティーを探しながら再構築してみようと思いました。内容的には全く関係ありませんが、どこかでピカソが「ゲルニカ」を描いたように物語を作っていきたいと思っていました。画家が一度すべての色を否定し、モノクロームの中で色を想像しながらパレットにぶちまけた絵具を混ぜ合わせ、新しい色を作って画面を構成していくという作業を、言葉でしているという感じでした。それを繰り返していくうちに、三つの表記法から成る日本語の変幻自在な魅力に取りつかれました。出会いながら、日本語を書いているという自覚はなく、その自由さと可能性に魅了されました。

主人公は、1970年代の新左派闘争があった時代に青春を送った二人の男です。一人は闘争を求め、その後東京で隠遁の身となります。もう一人は闘争と無縁に、パリである種ボヘミアン的生活を送ります。二人は何の面識もありませんが、還暦近くになって偶然東京で出会い、そこから交遊が始まるという設定です。他に、寡黙な存在である同世代の男と、87歳の老女が登場します。主人公二人と関係のあった二人の女性も登場しますが、彼女たちは彼らの回想の中にのみ、一方的に存在しています。ここでもう一つ書きたかったのは、失われた日本の豪奢についてと、「東京」という世界に類を見ない都市の、失われつつある魅力です。日本的豪奢に関しては、一つは銀閣寺に象徴される四畳半の瞑想空間のイメージで、東京で隠遁生活を送る男の住む「ラファエル荘」に表されています。もう一つは近代以降の日本の資産家が建てた西洋建築で、この話の中ではパリ帰りの男の住む世田谷タイヤードです。この「タイヤード」という名称は、帰国してしばらく、駒込のアトリエで仕事をしていた時、フランス人の美術家の友人が訪ねてきて、一緒に古川邸を訪れて思いついたものです。ちょうど嵐の前触れのような天気で、暗い空にカラスが舞っていました。それを見た友人が「レベッカみたいだ。」と言い出し、そういえば西洋では建物に名前があったことを思い出したのです。「レベッカ」では「マンダレー」でしたが、この話の中の世田谷の豪邸にも名前をつけたくなり、考えた末「タイヤード」としました。確か南フランスの詩人の名だったと思います。この名の農場もありました。東京の描写は、風景、光景、情景として描くよう心掛けました。

日本のことを書くとき、敗戦の影は免れません。そのことを考えながら、一つ一つのセンテンスに時間が感じられるよう書いているうちに、長い時間がかかってしまいました。

回顧展によせて 平田美智子(2022.9.1)

到津伸子氏は東京芸術大学美術学部卒業後渡仏し、アーティストとしてパリ・東京を拠点に絵画や写真、エッセイを発表してきた。2003年のエッセイ集『不眠の都市』では講談社エッセイ賞を受賞。 彼女の書くエッセイや絵画はまさしく同じ表現の一線場にあり、ベールとベールの間に潜む光のように、心の奥にじわじわと浸透して、気がつくと世界が彼女の色に染まっている、なんとも不思議な魅力を放っている。非常に鋭い表現力と洞察力で、目線の先にある世界を独特の感性で表現してきた。

到津氏とは2000年、ギャラリーサンカイビを創業してすぐに、ある共通の知人を介して知り合った。開催した個展の回数は3回と少なかったが、彼女とは仕事外でも定期的に会って色々な話をした。卑弥呼の再来ではないかとおもうほど、いつも高貴なオーラを放っていた。聞けば到津家は代々大分の宇佐神宮の宮司の家系だという。

特に印象的だったのは、2回目に開催した到津伸子写真展。フランス滞在中の数十年の間に撮影した山のようなネガフィルムから個展用に焼く写真を厳選して、何度も何度も写真ラボで焼いてはボツにした。しまいにラボの職人さんが悲鳴を上げた。「もうこれ以上無理です!」と。到津氏は自宅を長期で空ける時は必ずこのネガフィルムを持って出たという。彼女にとってその当時、命の次に大切なものだったとも語っていた。「不眠の都市」にもその図版は収録されているが、紙に転写された到津伸子の世界は、日が暮れていく瞬間、光から闇に移行するその一瞬の微かな光明を捉えたような素晴らしい作品群である。

到津氏の小説「不眠の都市」が講談社エッセイ賞を受賞し、出版社の要請もあり、亡くなる前の約十年は小説を書くために絵画制作をやめ、執筆活動に没頭していった。

なぜこんなにも執筆活動が彼女を虜にしたのだろうか?アーティストとしての才能を半ば放棄して、晩年は殆ど外出せず人にも会わず、身を削って長編小説に注力していった。それは祖父の代から新聞記者で書くことを生業にしてきたご先祖様のDNAなのだろうか?毎日新聞社、創設者の吉武鶴次郎は祖父であり、そして父、到津十三男は朝日新聞のドイツ特派員も務めた。

それはある日突然の到津氏からの電話だった。末期癌になり、余命3週間の宣告を受け、今有明癌センターに入院しているのですぐ来てほしいとの連絡であった。その一月前に元気な姿を確認しているだけに、慌てて病室に行くも、きちっとした身なりで椅子に腰掛けていた姿に一瞬胸を撫で下ろした。しかし彼女から発せられた言葉は重く、自分の死後、小説が出版されたあかつきには、美術館で展覧会をしてほしいとの遺言であった。またぎっしり手書きで埋め尽くされた何枚にも亘るA4の紙には、到津コレクターのリストが連なっていた。私は神妙に彼女の話しに耳を傾けた。それから10日ほどで風のようにこの世を去った。

それから暫くしてコロナが世界を席巻し、美術館や飲食店は臨時閉鎖となり、社会が大きく変貌を遂げた。到津氏から宿題を託された私は、未だ出版されることのない小説の行方と到津伸子展開催の狭間で、世界の安寧を祈りながら、心中穏やかではいられない。皆様の協力を得ながら到津氏の遺言を現実のものにしていきたいと切に願う。